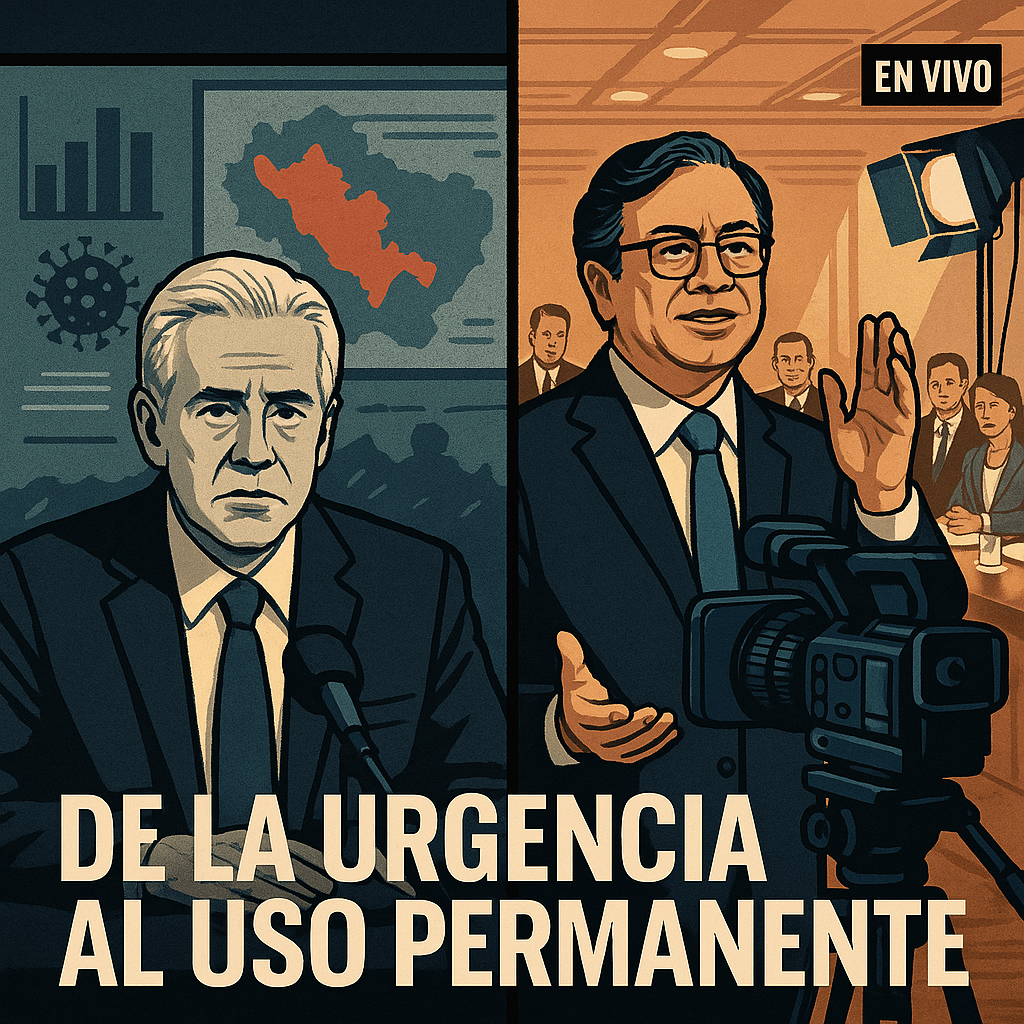

Desde el terremoto del Eje Cafetero en 1999 hasta la pandemia del Covid-19, el uso presidencial de la televisión en Colombia ha estado ligado a emergencias nacionales. Hoy, los Consejos de Ministros transmitidos en cadena generan controversia.

Este análisis recorre los antecedentes, la legislación vigente y la jurisprudencia que regulan esta figura, e invita a reflexionar sobre sus límites democráticos

Por SAMUEL SALAZAR NIETO

Fuimos testigos de primera mano de lo que probablemente fue la primera vez que un gobierno en Colombia utilizó todos los canales de televisión para alocuciones presidenciales que iban más allá de un mensaje a la nación, como tradicional y esporádicamente se estila.

El 25 de enero de 1999, un terremoto sacudió al país y causó cerca de mil muertes. La destrucción se concentró en el Eje Cafetero, especialmente en el departamento del Quindío y su capital, Armenia, donde más del 50% de las viviendas fueron afectadas, y estructuras como el cuartel de la Policía Nacional y la sede del Cuerpo de Bomberos Voluntarios colapsaron.

El sismo se produjo a la 1:19 de la tarde. Ante la magnitud de la tragedia, el entonces presidente Andrés Pastrana suspendió el viaje que tenía previsto a las 4:00 p.m. rumbo a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial. Hacia las 5:00 p.m., ya sobrevolaba la capital del Quindío, y una hora más tarde se encontraba en tierra con todas las autoridades, coordinando la atención de una ciudad parcialmente destruida.

Mientras los equipos de emergencia intentaban rescatar a centenares de personas atrapadas bajo los escombros, atender heridos y asistir a familias sin techo, el foco mediático se centraba en mostrar el horror: la crítica a las autoridades por no estar presentes en todos los lugares y la transmisión en directo del hallazgo de cuerpos sin vida.

Ante la ausencia de medios eficaces para comunicar lo que estaba ocurriendo, convocar a la solidaridad nacional e internacional y ofrecer respuestas a cientos de miles de colombianos angustiados por la suerte de sus seres queridos, el Gobierno Nacional ordenó la transmisión de micronoticieros por todos los canales de televisión. Estos se emitían al mediodía y en la noche, minutos antes de los noticieros de los concesionarios privados, y ofrecían un

Ante la ausencia de medios eficaces para comunicar lo que estaba ocurriendo, convocar a la solidaridad nacional e internacional y ofrecer respuestas a cientos de miles de colombianos angustiados por la suerte de sus seres queridos, el Gobierno Nacional ordenó la transmisión de micronoticieros por todos los canales de televisión. Estos se emitían al mediodía y en la noche, minutos antes de los noticieros de los concesionarios privados, y ofrecían un resumen de las acciones oficiales para enfrentar la tragedia.

Adicionalmente, el canal oficial Señal Colombia inició una transmisión 24/7 desde un parque de Armenia, donde se instaló una unidad móvil para que los sobrevivientes pudieran enviar mensajes a sus familias en otras regiones del país, informando que estaban con vida.

Una semana después, las transmisiones cesaron tras un acuerdo entre el presidente Pastrana y los directores de noticieros privados, quienes se comprometieron a incluir información de servicio y cobertura institucional en sus contenidos. Todo volvió entonces a la normalidad.

Otro antecedente relevante fue durante la pandemia del Covid-19. El gobierno del presidente Iván Duque presentó, por más de un año, informes diarios a través de lo que se conoció como el “Espacio de Prevención y Acción». Estas emisiones, amparadas en la figura de alocución presidencial, servían para ofrecer orientación a la ciudadanía: avances del plan de vacunación, situación hospitalaria, número de contagios y fallecidos, así como otras necesidades emergentes. La finalidad principal era brindar información de servicio público.

Hoy, vuelve a ser noticia el uso presidencial de la televisión. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha comenzado a transmitir en directo los Consejos de Ministros que tradicionalmente se realizan a puerta cerrada en la Casa de Nariño. Esto ha generado un debate: ¿está desbordando el Ejecutivo sus facultades al interrumpir la programación habitual de los canales privados?

Revisemos la normatividad vigente:

El artículo 32 de la Ley 182 de 1995 estableció que:

“El Presidente de la República podrá utilizar, para dirigirse al país, los servicios de televisión, en cualquier momento y sin ninguna limitación…”

Sin embargo, en noviembre de 2001, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-1172/01, declaró inexequible la expresión “sin ninguna limitación”, dejando el texto así:

“El Presidente de la República podrá utilizar, para dirigirse al país, los servicios de televisión, en cualquier momento.”

La Corte argumentó:

“En un Estado Social de Derecho como el que nos rige, ni los gobernantes ni las autoridades de cualquier orden pueden tener facultades ilimitadas, por cuanto, precisamente, lo que caracteriza al Estado democrático es la imposición de límites al ejercicio de la autoridad pública, tanto por la Constitución como por la ley.”

Y añadió que la facultad presidencial para interrumpir la programación televisiva no es absoluta. Debe estar justificada por el interés público y orientada a la formación de la opinión ciudadana sobre hechos de trascendencia colectiva. En otras palabras, no cualquier información habilita la interrupción de la programación habitual.

También advirtió que:

“…por el hecho de que el Presidente pueda interrumpir en cualquier momento la programación habitual, no se encuentra autorizado para actuar en forma abusiva, más allá de los límites que la Constitución Política le ha impuesto al ejercicio de sus funciones.”

En un pronunciamiento más reciente, el Consejo de Estado (Sentencia del 12 de noviembre de 2014) señaló que, aunque el Presidente está facultado para hacer alocuciones por televisión —como una vía para garantizar el derecho a la información y cumplir funciones constitucionales—, dicha facultad no es omnímoda. Debe respetar los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, exige una motivación debidamente justificada.

El alto tribunal destacó cuatro condiciones estrictas para las alocuciones presidenciales:

- Que sea personal.

- Que verse sobre asuntos urgentes de interés público.

- Que sea necesario informar para la real y efectiva participación ciudadana en la vida colectiva.

- Que se relacione con el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en el marco de su labor como garante de los derechos de los televidentes y del pluralismo informativo, señaló que no tiene competencia para controlar cómo se ejerce esta facultad presidencial. No obstante, considera importante dar a conocer al público la normativa sobre alocuciones, aclarando lo siguiente:

- La figura de la alocución presidencial está definida por ley.

- El Consejo Nacional Electoral, mediante la Resolución CNE 3941 de 2019, establece las reglas para el derecho a la oposición frente a estas intervenciones.

- La CRC simplemente comunica a los canales la decisión presidencial, una vez es notificada por el Departamento Administrativo de la Presidencia.

Con estos antecedentes, normas y jurisprudencia, la pregunta que queda es clara: ¿Está desbordando el gobierno del presidente Gustavo Petro las facultades legales que le permiten interrumpir la programación habitual de los canales de televisión?

Aquí están todos los elementos. El juicio final lo tienen ustedes, amables lectores. Tienen la palabra.

sos/