Por MARÍA ANGÉLICA APARICIO*

Claudio Monet nació para darle armonía a los colores, para elaborar desde caricaturas y pinturas hasta decoración de interiores. Nunca se quedó quieto en cuestión de arte. Desde que estaba en la escuela, dibujaba a sus profesores mientras recibía las clases del día. Como le importaba un pito las asignaturas que no incluían la destreza artística, pintaba a sus compañeros, cuando todos, inmóviles, mantenían sus ojos en el tablero del salón.

Así comenzó el gusto de Claudio Monet por la pintura: con unos sencillos bosquejos, los mismos que fascinaron a los estudiantes de su escuela. Motivado, resolvió venderlos en 20 francos cada uno, para ganar, muy jovencito, su primera fortuna. Eugéne Boudin, pintor del paisajismo francés, vio sus caricaturas. Y en vez de reírse, chiflar, o cogerse la cabeza a “modo de qué disparate”, le aconsejó que pintara al aire libre, en pleno campo, donde nada lo limitara, lo pusiera contra las cuerdas o lo acorralara. Cuando la ocasión se presentó, hizo click con esta idea, arrancando a dibujar en las afueras, bajo los soles mañaneros y la vegetación, como sus únicos aliados más fieles.

Claudio Monet fue un típico niño de París, nacido y criado en el siglo XIX. Procedía de una familia trabajadora cuyo padre comerciaba con especias. Vivió en su ciudad natal –París– y en El Havre, frente al canal de la Mancha, sitio que sería el escenario vital para iniciar sus primeros pasos artísticos, distintos a la caricatura.

Nunca regresó al servicio militar tras su experiencia como soldado. Sirvió un año en Argelia –África del norte– y se fue del ejército, enfermo de fiebre tifoidea. Viajó a otros sitios, estudió arte, atendió a los críticos, escuchó a los sabios de su entorno. Varios años después, se instaló en la localidad de Giverny, que sería el gran centro que alimentaría su verdadera inspiración artística.

En Giverny construyó una vivienda, una casa preciosa que se conoció primero como la “casa de la prensa”. Aquí vivió con los suyos largos años. Hoy su casa se ha convertido en un museo que resucita, como nunca antes, su vida personal, sus gustos, su pasión por la jardinería y los puentes, su inclinación por el arte japonés. Esta casa, que arregló para su familia y la adaptó con el fin de trabajar aquí, se ha vuelto visita obligada para cualquier turista que se encuentre en París.

Durante los juegos olímpicos que acaban de terminarse, el museo “Fundación Claudio Monet” se promocionó como una distracción de gran importancia. Entrar en su casa es estudiar la intimidad de Monet, de Monet como padre y esposo, como pintor y decorador, como jardinero y cocinero gourmet. Todas estas huellas se encuentran a lo largo de su vivienda, de cuarenta y tres metros de largo, repleta de ventanales con marcos de madera pintados del verde que él mismo escogió.

Claudio seleccionó los colores que llevan las paredes y los muebles de este pintoresco inmueble: fachada externa de color rosado, comedor amarillo, cocina con azulejos, salón con mezcla de blancos y azules –donde leía su segunda esposa–; un tranquilo taller de paredes blancas. Rodeó la casa de grandes ventanas que, al abrirse, daban al meticuloso jardín que construyó a su satisfacción, con sus propias manos, proyectando la idea del cómodo y agradable ambiente en el cual vivió. Aquí se refugió durante 43 años entregado a revolucionar la pintura de su época.

Claudio cambió los manzanos originales de la casa por árboles ornamentales de Japón. Construyó un puente de estilo japonés que pintó de verde y llenó de peonias y lirios blancos. Hizo poner una pérgola con un bonito cultivo de rosas trepadoras que, a diario, miraba desde las ventanas de su dormitorio, como un vigilante que nunca se cansa de mirar. Añadió, como algo fuera de serie para la época, un gallinero con aves.

Monet amplió la casa para instalar su taller en el ala izquierda. En este recinto pintó, recibió a pintores y coleccionistas, aceptó visitas que aparecían de manera inesperada. No hizo melodramas para exponer aquí sus pinturas y los trabajos de arte de los mejores de su época: Pablo Cezanne, Camille Pissarro, Auguste Renoir, el mismo Eugéne Boudin, que se convertiría en su amigo entrañable; a todos les sonrió para apoyarlos. No atormentó a sus hijos –propios y adoptados– con los grabados japoneses que coleccionó y que colgó en las paredes de su casa, como si fueran botones puestos en un pedazo de tela.

Encima de su taller hizo anexar un piso para dormir solo, de madrugada, sin la compañía de su segunda esposa, Alice Hoschede, la mujer que entendió perfectamente su papel y su destino. Con Alice educó a una familia de seis hijos: cuatro niños de Alice, y dos suyos: Jean y Michel, frutos de su primer matrimonio. Monet se entendió, placenteramente, con este equipo de jóvenes, especialmente con la bonita Blanche, la hija de Alice, quien sería su única alumna en el largo recorrido que hizo como pintor.

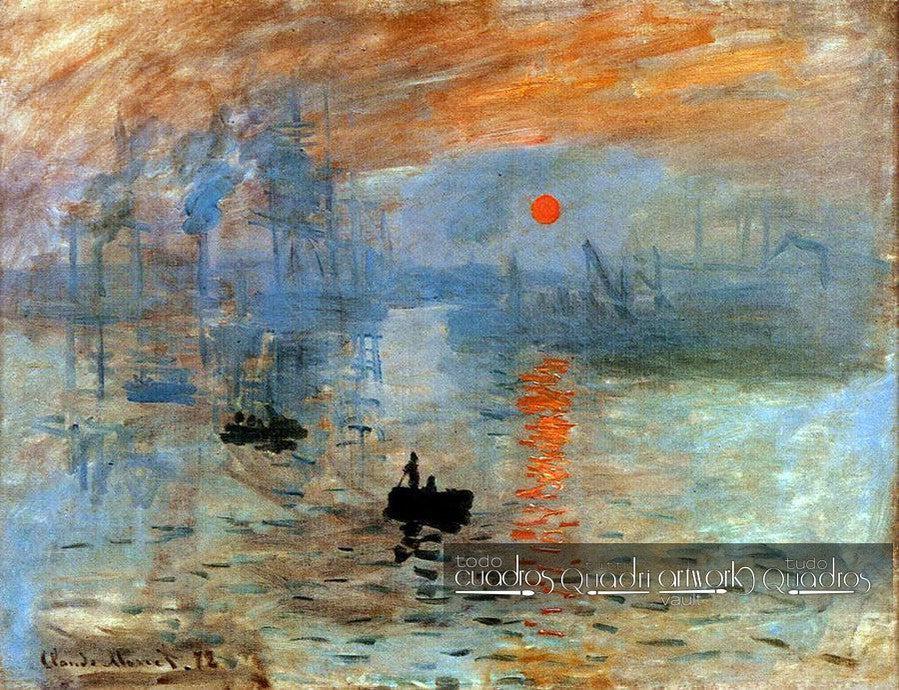

Sus pinturas fueron resultado de la inspiración que encontró en la vegetación de su casa. Boudin le aconsejó que pintara afuera y Monet le obedeció. Pintó y pintó sus cuadros al aire libre. Hacia 1860 comenzó su estilo impresionista con el cual alcanzaría finalmente la fama. Después de su muerte, aumentaría su prestigio gracias a las pinceladas, las variaciones de luz, el retrato de la naturaleza, las figuras humanas, el desarrollo y manejo del concepto de las series (repetir un motivo varias veces cambiando la iluminación), que logró con asombrosa magia.

*Periodista de la Universidad de La Sabana. Catedrática y escritora bogotana. Lectora . Apasionada por las buenas redacciones. Dedicó más de treinta años a la enseñanza del castellano.